Für das Familientreffen besuchen wir Sebastians Onkel (mütterlicherseits) im Erzgebirge. Direkt in der Nachbarschaft liegt ein altmodisches, aber preiswertes Hotel mit Restaurant, in dem die Verwandtschaft sich heute zum Essen zusammengefunden hat. Der Ort, St. Joachimsthal, wirkt unscheinbar: Im Tal stehen die Häuser dicht an dicht gedrängt im Hang, die Fassaden sind von Kontrasten geprägt. So manches Haus ist nur mehr eine Ruine mit löchrigem Dach und bröckelndem Putz, andere erstrahlen in frischem Glanz.

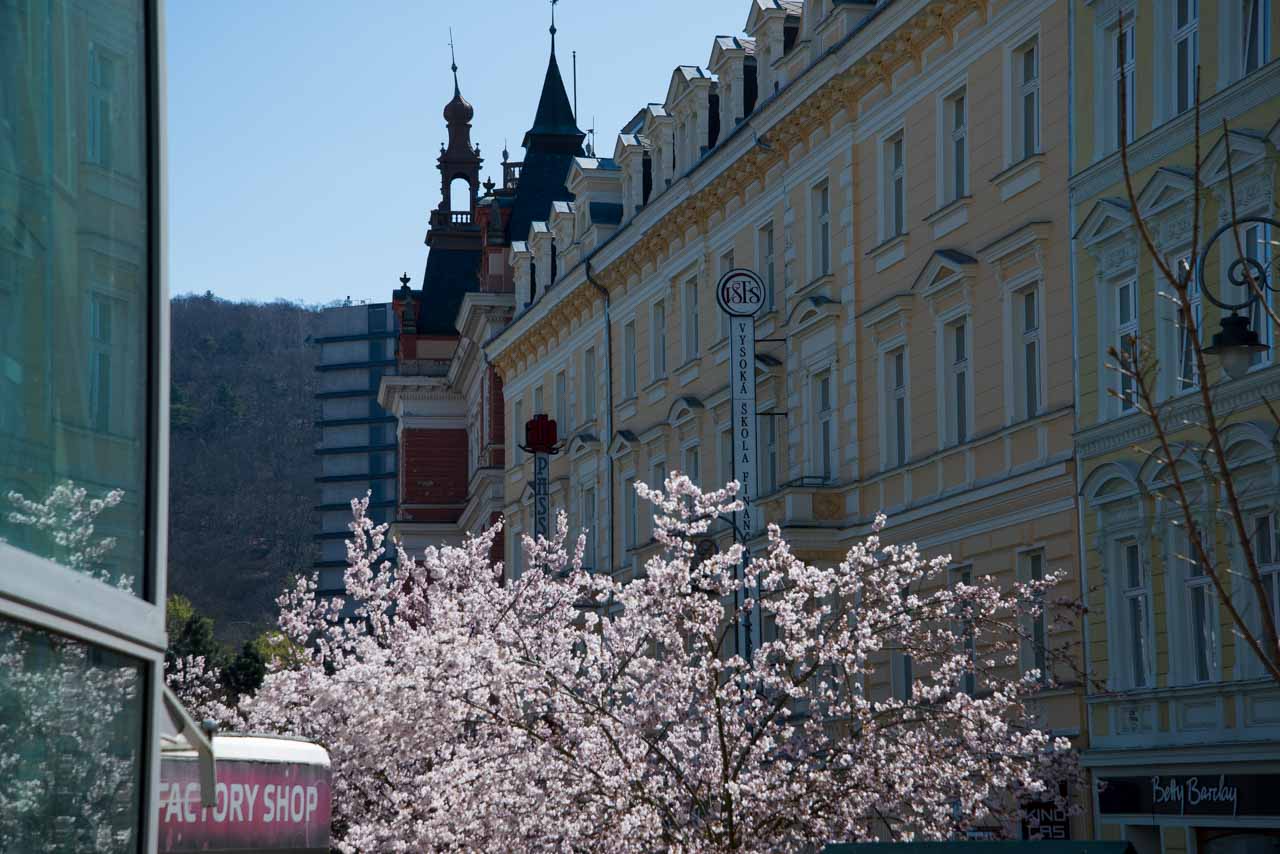

Eine schlechter werdende Straße windet sich hinauf in den Wald, wo wir verabredet sind. Hier leben Sebastians Onkel und seine Frau in ihrem Ferienhaus, das ihnen in der Pandemie mehr ans Herz gewachsen ist als ihre Stadtwohnung in Karlsbad. Schon auf dem Weg begegnen uns die ersten Hinweise darauf, dass die Stadt keine gewöhnliche ist. Auf Werbetafeln werden Kurbäder angepriesen — mit Radon. Und auf dem Weg hoch zum Restaurant führt die Straße am Eingang eines alten Stollens vorbei.

Schätze aus dem Berg

Ab dem Mittelalter bis in die 60er Jahre wurden hier in der Gegend Rohstoffe abgebaut. Erst Silber, dann weitere Metalle und schließlich Uran. Noch heute gelten Kuren mit dem radioaktiven Gas, das beim Zerfall von Uran entsteht — Radon — als heilsam für bestimmte Krankheiten, etwa Gelenkbeschwerden. Gleichzeitig kamen durch die Folgen der Arbeit in den Uran-Bergwerken Tausende ums Leben.

Radon ist schwer und es hat eine kurze Halbwertszeit von einigen Stunden bis wenigen Tagen. In der Natur kommt es überall vor, mal mehr, mal weniger. Es sammelt sich im Erdreich und kann durch undichte Kellerwände auch in Häuser gelangen. Einmal an der Luft, verflüchtigt sich das Gas schnell, weshalb es im Alltag nicht besonders gefährlich ist.

Sebastians Onkel erzählt uns, dass der Berg, auf dem die kleine Häusersiedlung steht, voll ist von alten Stollen. Im dichten Fichtenwald, der an der Oberfläche friedlich und naturbelassen aussieht, senkt sich bisweilen die Erde in kleine Kuhlen, wo ein unterirdischer Gang nachgegeben hat. Und, was selbst Sebastian nicht wusste: Sein eigener Großvater arbeitete einst in den Minen.

„Die Kommunisten wollten die Intellektuellen aus dem Weg haben“, erzählt Sebastians zweiter Onkel (väterlicherseits) uns von dieser Zeit. „Darum ließen sie sie als Zwangsarbeiter in den Bergwerken schuften.“ Besagter Großvater war „Steiger“, eine Art Vorarbeiter. Ein hilfsbereiter, wie wir erfahren. Den Zwangsarbeitern brachte er heimlich Essen in den Stollen, das seine Frau — sie war Köchin — zuvor eigens dafür vorbereitet hatte. „Einer der Gefangenen war Autor und Dissident und hat später in einem Buch darüber geschrieben“, sagt uns der Onkel. Nur so habe er davon erfahren. Seine Eltern selbst hätten geschwiegen: „Es war eine dunkle Zeit.“

Diese Geschichte im Hinterkopf verändert den Blick auf die Landschaft, die Sebastian und ich vor einigen Jahren zum letzten Mal besucht haben. Damals blieb mir vor allem die Einsamkeit im tiefen Wald in Erinnerung — ein ruhiger, aber zugleich etwas unheimlicher Ort für ein Stadtkind wie mich. Heute sehe ich den Berg mit anderen Augen, als einen Schauplatz großen Leids. Unsere Kinder genießen derweil mit den gleichaltrigen Verwandten einen interkulturelle Austausch beim Ballspielen und Buddeln im Schneematsch. Für sie ist der Wald nur ein Spielplatz wie jeder andere.